Energía y agricultura

por José Cueva

Gracias a la energía que los seres vivos captan del Sol se genera la vida; desde siempre, y hasta hace solo 100 años, los seres humanos realizan agricultura únicamente utilizando como energía primaria a la luz solar. Las plantas mediante la fotosíntesis (proceso en el cual la acción de la luz solar sobre las hojas de las plantas transforma los nutrientes de la tierra en alimentos), producen los alimentos básicos para los humanos y animales. Todas las labores agrícolas, así como los principales insumos salvo algunas herramientas, tenían un origen solar; no se conocía al petróleo y, por lo tanto, no había fertilizantes ni pesticidas. Esto, lejos de ser un problema para la humanidad, gestó el maravilloso tiempo en que ricas y grandiosas culturas agrícolas surgieron.

Aquí, precisamente en esta región de los Andes Tropicales, la tierra del sol recto, es el epicentro de importantes avances y logros que perdurarán en la vida del ser humano, más allá del fin del la era del petróleo.

Ya hace 10.000 años, cuando en la península de Santa Elena, actual provincia 23, agricultores Valdivia aplicaban técnicas de fertilización de maíz con leguminosas fijadoras de nitrógeno (mucuna y canavalia) que permitían una productividad de excedentes. El período formativo, hace 2.000 años, vio surgir pueblos andinos capaces de construir grandes obras de ingeniería hidráulica: acueductos y sistemas de riego que cubrían cientos de hectáreas; los camellones, gigantescas construcciones de canales elevados que permitían conducir el agua tanto para drenar campos anegados como la cuenca baja del río Guayas, como para llevar el agua de lagos y ríos a vastas zonas fértiles como en el lago San Pablo en Imbabura o en la Tolita en Esmeraldas. Estos eran sistemas tan productivos y diversos, que en un mismo espacio se obtenía granos, hortalizas, frutas, cereales, animales menores, fibras, madera, leña, peces, moluscos y aves de cría, así como animales silvestres. Los agricultores prehispánicos, en lugar de preocuparse por la llegada del fenómeno del niño, estaban preparados para convivir con la naturaleza y sus regulares fenómenos de sequía e inundaciones. En las estribaciones occidentales de los andes, en el país de los Yumbos, actualmente Intag - Imbabura y el nor occidente de Pichincha, la construcción de terrazas y tolas dan muestras de una sabia utilización del espacio para fines productivos. El aprovechamiento “vertical” de los ecosistemas permitía a estos obtener una variada gama de alimentos, fibras y medicinas.

Esta tecnología solar, generadora de diversidad y fruto de un proceso lento de adaptación en el cual hombres y mujeres, generación tras generación, crearon a partir de plantas silvestres muchos de los principales alimentos de la humanidad: maíz, papa, tomate, quinua, maní, algodón, cacao, piña, papaya, yuca, muchos más, fueron el “pan de América” y que hoy contribuye a alimentar al mundo. Pueblos que festejaban la abundancia y rendían culto a la fertilidad. Y tal como idílicamente lo expongo, sucedía aquí y en todos los rincones del mundo que caminaban junto al sol en un perfecto equilibrio:

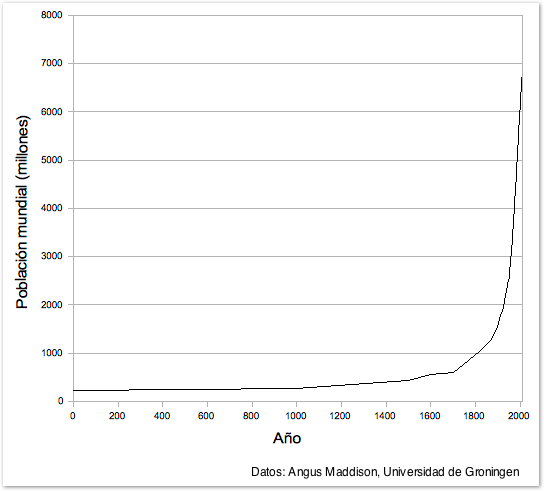

El Sol envía hacia la Tierra, una cantidad constante de energía; nunca más y nunca menos, hay días soleados y días nublados, pero la cantidad de energía primaria que llega desde el Sol a la Tierra, es siempre la misma. Con esta cantidad constante de energía, una vez ocupadas todas las tierras agrícolas aprovechables y maximizando el rendimiento mediante lentas y pausadas pruebas de adaptación, la productividad agrícola no varió mucho en 10.000 años. Y esto mantuvo la población estable; salvo ciertos momentos de la historia de la humanidad en que se dieron pequeños grandes saltos, como el descubrimiento para occidente de grandes tierras cultivables como América y Oceanía, la población mundial se mantuvo equilibrada y creció de 400 a no más de 800 millones de habitantes. Pero en cierto momento, la historia cambia repentina y drásticamente. En los últimos 100 años, pasamos a 6.500 millones.

La sed de acumulación del naciente modo capitalista de occidente, que se forjaba gracias al saqueo de América, impulsó el surgimiento de la era industrial. En 1708 se inventa la primera máquina, circa 1800 se utiliza por primera vez el petróleo como combustible. Para 1918 empieza la mecanización del campo, en 1947 inicia la “revolución verde” y el 80% de la fuerza de tiro animal había sido reemplazada por tractores y los fertilizantes provenientes del petróleo se utilizaban en un 60% de la superficie agrícola. Hacia 1960 el 90% de la energía primaria utilizada para crear alimentos provenía del petróleo y fuentes fósiles. Se había consumado la era de la agricultura industrial.

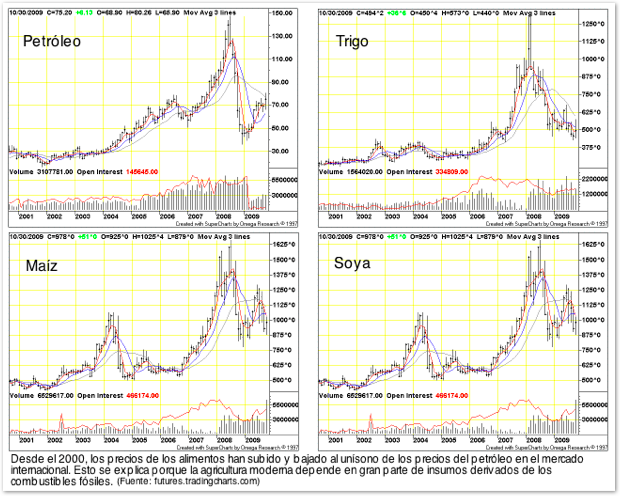

La agricultura de la era industrial está basada en el uso de subproductos provenientes del petróleo y otros combustibles fósiles: los fertilizantes sintéticos como la urea, producida a partir de la obtención de gas natural, los fertilizantes completos (NPK) obtenidos mediante procesos industriales de consumo fósil intensivo; los pesticidas de origen sintético a partir de derivados de hidrocarburos; la mecanización, expresión común de la era del petróleo, en la agricultura se traduce en tractores, cargadoras, gigantescas cosechadoras, moto bombas, avionetas de fumigación, así como las incansables flotas de camiones, trenes y buques que circulan por el planeta llevando productos agrícolas a destinos cada vez más lejanos. Las obras de riego y bombeo para llevar agua subterránea a cientos de kilómetros de distancia, tuberías, mangueras, cisternas.... Así, miles de insumos cuyo génesis es el petróleo hacen que los seres humanos de hoy estemos literalmente “comiendo petróleo” (Pfeiffer 2003).

Hablar de los efectos negativos de la así llamada “revolución verde” sería repetitivo. La prueba concluyente de su rotundo fracaso es la ya presente crisis alimentaria que se expresa en muchos países con hambrunas incontrolables: según la FAO (Naciones Unidas) en el 2009 más de 1.300 millones de personas en todo el mundo padecerán de hambre.

Pero lo peor está aún por venir: la fuente inigualable de energía primaria que reemplazó al sol en nuestros campos, el petróleo, como todo recurso no renovable, tiende a acabarse. Hay estudios que sitúan el fin de la era del petróleo entre los próximos 30 años. De hecho hay científicos que aseguran que hemos llegado al punto máximo de producción de petróleo a nivel mundial y en adelante solo nos queda esperar una abrupta e imparable caída hasta su agotamiento definitivo. Claro, antes que esto suceda, ya los precios del crudo y su extracción serán tan altos, que la humanidad habrá dejado de utilizarlo. La pregunta en lo que nos atañe, es ¿como vamos en ese momento a reemplazar ese 90% de energía que extraemos del petróleo para alimentar a los 6.500 millones que somos?

La respuesta no es fácil. Muy pocos científicos se han puesto a meditar sobre este asunto. Y de hecho no hay muchas respuestas, tal vez solo una: una agricultura no dependiente del petróleo y que sea capaz de producir altos rendimientos en un contexto de fertilidad de los suelos degradada y cambio climático extendido….

Tal vez entonces tendremos que mirar hacia atrás, preguntar a los pueblos ancestrales, desenterrar los camellones y enterrar nuestra arrogancia y la fé en el desarrollo…

Referencia

Oct 30, 2009